Era successo così, per caso. Erano anni che non tornavo in quel luogo, dopo che i miei parenti si erano trasferiti altrove. Non ne avevo più avuto motivo.

Quel giorno mi stavo recando a fare una commissione in quella zona; parcheggiata l’auto mi ero avviato verso la piccola piazzetta dell’antico borgo. In realtà più che una piazza, era un largo che si apriva dalla via proveniente dal vecchio ponte.

La serranda del negozio era chiusa. L’insegna, ormai sbiadita dal tempo, era diventata illeggibile. Eppure in quella piccola bottega di restauro avevo trascorso molte ore felici, parlando con il mio amico Paolo, pittore, e Liliana, restauratrice, che trasferitasi dalla ex Iugoslavia in Italia, aveva aperto bottega in quel luogo.

Guardavo l’insegna dove le mie mani avevano tracciato la scritta “Restauri” color oro su fondo nero, ora sbriciolata dal tempo. Erano passati tre lustri da allora; Paolo era morto e Liliana l’avevo sentita ancora in un paio di occasioni per telefono e poi non più.

Ricordo che sulla porta della bottega il suo cane Dalì, un dalmata, sembrava immobile, come le sue macchie, simile ad una statua di ceramica.

Sulla plafoniera dei campanelli, a fianco del portone, il suo nome compariva ancora e proprio in quell’istante, mentre stavo osservando i nomi degli inquilini, era uscita una signora dal portone.

Avevo chiesto notizie di Liliana. Era un paio d’anni che era tornata in patria per assistere la madre che, dopo una malattia, era morta. Lei non era più rientrata in Italia.

Salutata la signora, mi ero soffermato qualche istante nel cortile, dove d’estate, all’ombra di un tendone, ci ritrovavamo a chiacchierare.

Sempre sotto a quel tendone, su di un tavolo improvvisato da un ripiano appoggiato su due cavalletti, i miei occhi avevano visto Liliana restaurare tele del ‘700, icone, ed alcuni acquerelli in pessime condizioni, riportati a nuova vita.

Nel varcare quel portone entravo nel passato, sfogliavo il ricordo.

Il mondo dell’Arte l’avevo scoperto tramite Paolo. Ero capitato, a cavallo degli anni ’70, per caso ad una esposizione di dipinti. Mi aveva incuriosito la musica che proveniva da quel locale, ed allora ero entrato.

Una musica classica faceva da sottofondo e accompagnava l’esposizione. Alle pareti, c’era una serie di dipinti, una accozzaglia di stili diversi: dal figurativo tradizionale all’astratto.

Era l’esposizione di un gruppo di pittori locali riuniti sotto la denominazione “Gruppo Erre”.

Paolo l’avevo conosciuto lì avevamo subito fatto amicizia e iniziato a frequentarci. La sua pittura, un figurativo ad olio, molto vicino ai dipinti del pittore Pietro Morando, si ispirava al lavoro dei campi, dei contadini chini su aratri o intenti a falciare il grano.

Il suo studio era un insieme di fogli, schizzi preparatori per dipinti, disegni e pile di riviste d’arte. Le tele erano ammucchiate contro i muri e su un cavalletto era appoggiata la tela a cui stava lavorando.

Rare volte lo vedevo dipingere per via degli orari o dei reciprochi impegni; lui aveva iniziato a lavorare presso un corniciaio, ma quando lo vedevo lavorare si apriva tutto un mondo bucolico su quelle tele.

Un’estate eravamo andati in vacanza al mare, a Varigotti, dove dormivano accampati in una tenda canadese. Era una estate spartana, eravamo giovani e con poco denaro, ma allegri e tenevamo il futuro per mano.

In spiaggia lui aveva conosciuto la sua futura moglie e io avevo frequentato per un certo tempo una loro amica. Poi ero partito per il servizio militare.

Di quel gruppo di pittori e pittrici, di cui anch’io ero entrato a far parte, ricordo con affetto i due fratelli Claudio e Giuseppe; in particolar modo avevo legato con Giuseppe, timido, emotivo che arrossiva quando parlava di pittura e dei suoi dipinti. La sua era una continua ricerca pittorica.

In quel periodo, mentre suo fratello dipingeva suggestive ed eleganti eclissi nello spazio, lui stava lavorando a dei “Verminai” composti di sassolini che sembravano la sabbia sul fondo del mare.

Su una tela dal titolo “Neve rossa sulle colline” c’era un tramonto, un incendio all’imbrunire che si rifletteva sulla neve. Lui aveva catturato e messo in barattoli trasparenti – sempre sulla tela – il paesaggio. Provavo stima e affetto verso quell’uomo dall’animo poetico.

Con Paolo frequentavamo anche Marco, ottimo acquarellista e che, una sera, durante una crisi, aveva bruciato tutti i suoi lavori per dedicarsi ad una nuova ricerca espressiva. Aveva iniziato a sperimentare con materiali forme nuove di comunicazione. In quel periodo stendeva drappi neri che debordavano da veri telai di finestre. Aveva ricoperto con resina trasparente che sembrava cera cassette con frutta di plastica e le aveva inviate alla Biennale d’Arte Moderna di Venezia. Erano gli anni ’70 e il mondo dell’arte si stava muovendo verso nuove forme d’espressione.

Faceva parte del gruppo anche Alberto, un uomo dalla grossa corporatura che catturava le persone con la sua bonomia. A sentirlo parlare, anche solo per qualche minuto, il mondo ti sembrava più leggero. Credo che in parte questo suo carattere derivasse dalla sua origine emiliana. Portava il sorriso della sua gente. Correvano sui suoi disegni le risaie del novarese, alberi con rami che scrutavano il cielo. Era una nota calda dove il disegno a sanguigna creava una suggestiva atmosfera sul paesaggio tratteggiato. Più elaborati erano i suoi disegni a china. Luoghi, boschi, abitazioni, fitti in un intreccio armonico ed equilibrato di segni.

La laguna e gli argini del Po comparivano quasi timidi nei suoi acquerelli. Erano immagini create dai ricordi dei momenti come la pesca, l’altra sua grande passione, a contatto con la natura. Tenui colori gialli, i verdini e gli azzurri dell’acqua e del cielo che si alternavano nel segno lasciato dai morbidi pennelli.

Credo che avesse trascorso anche dei momenti a Coazze (un suo disegno a china portava il titolo di quella città), dove sul campanile compare una singolare scritta: “Ognuno a suo modo” che forse ispirò Pirandello che trascorse alcuni mesi estivi in quel medesimo luogo, l’opera teatrale “Ciascuno a suo modo”.

Nel gruppo, a dir il vero, un po’ in disparte c’era anche Teresio. Più anziano degli altri, solitario, dipingeva oltre a paesaggi, principalmente fiori. Giovane, aveva illustrato con le sue mani i suoi disegni, i suoi colori, alcune tavole per enciclopedie. Nel suo studio, oltre alle gabbie dei canarini, altra sua grande passione, mazzi di fiori ovunque. Alcuni freschi altri vizzi. Lui era taciturno, ma la sua arte parlava per lui. Eccome parlava. Lo ritrovavi tra i fiori, dipinti con tenui colori, con sfumature accennate che ti avvolgevano in una atmosfera delicata e nel contempo gioiosa. Dipingere era la sua famiglia, il suo mondo, la sua vita.

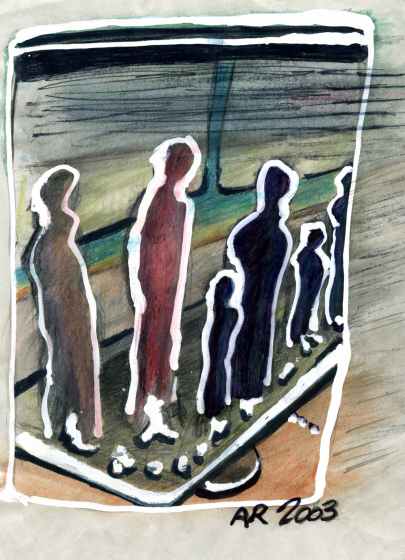

Paolo l’avevo perso di vista per anni, quando le nostre vite avevano preso direzioni diverse. Ogni tanto capitavo nel suo laboratorio di cornici, dove restaurava anche mobili antichi. Era l’attività che gli consentiva di vivere. Dipingeva sempre meno, preso com’era dal lavoro, però aveva iniziato a fare anche incisioni su lastra di zinco. In una delle prime impressioni c’erano uomini in fila che sembravano yeti in cammino.

Conservo ancora una tavoletta, un dipinto a quattro mani dove Paolo aveva iniziato a pulire i pennelli ed io avevo tracciato dei segni; giocandoci sopra entrambi era apparsa una graziosa marina, un accenno di molo su cui biancheggiava la schiuma delle onde.

Erano trascorsi molti anni e la subdola malattia, la sclerosi multipla, latente in lui, si era risvegliata di colpo. Negli ultimi anni della sua vita, quando aveva ormai smesso ogni attività lavorativa, lo accompagnavo da Liliana. Seduto su una carrozzina dava consigli sui mobili da restaurare, oppure si chiacchierava di dipinti e del mondo che cambiava.

Aveva ancora fatto una mostra, una retrospettiva delle sue opere.

Nel garage che aveva trasformato in studio l’avevo accompagnato sulla carrozzina alcune volte e l’avevo aiutato a riordinare quello spazio, dove la moto di suo figlio era parcheggiata vicino all’ingresso.

Sul fondo del garage c’era un bancone con colori, piccole tele e qualche attrezzo per le cornici. Una sega, alcune pialle, pinze, martelli e chiodini.

Per poter continuare a dipingere, nonostante la malattia, aveva fatto costruire un supporto in legno dove appoggiava il braccio che reggeva il pennello. Erano gli ultimi anni della sua vita e paradossalmente nei suoi dipinti era esploso il colore.

Al funerale c’erano tutti gli amici di allora, quelli rimasti, e nel guardare i loro visi ripercorrevo a ritroso gli anni della mia gioventù.

Di lui oggi mi si rinnova il ricordo ogni volta che entro nella Sala Consigliare del Comune, dove è esposta una sua grande tela.

Ci sono contadini, corpi scuri, bruciati dalla terra e dal sole, donne con bambini e bandiere al vento. Richiama forse l’episodio della strage di Portella e, di certo, nell’osservare il viso di quegli uomini, mi ritorna in mente il suo.

Risvegliandomi dai ricordi, in quel cortile, guardavo la porta d’ingresso del laboratorio che era polverosa nel suo oblio. Sul davanzale della finestrella dove Liliana appoggiava i pennelli ad asciugare, sotto uno strato di polvere, c’era un piccolo libro dimenticato lì.

Avevo preso in mano il libro e ne avevo sfogliato distrattamente alcune pagine. Un foglietto era caduto a terra.

L’avevo raccolto e aperto; la sua calligrafia era inconfondibile, con le lettere che si piegavano leggermente verso sinistra. Allora, avevo iniziato a leggere:

Si può parlare di maternità nel dipingere un quadro…

Perché quando sollevo l’ultimo tocco di pennello mi sento ancora legata a questo dipinto…

Perché faccio fatica a staccarmi?

E’ una sensazione strana, come quando disegno un nudo femminile, dove le forme del corpo assomigliano alle mie…

Che nesso lega le due cose?

Mi sono attorniata di schizzi, i nudi che ho disegnato anni fa all’accademia.

Quelle forme… in quelle forme io mi riconosco oggi a distanza di vent’anni…

Che senso ha tutto ciò?

Ah… gli anni…

Avevo riposto il biglietto e il libro sul davanzale della piccola finestra e, aperto il portone, mi ero ritrovato sulla piazzetta. Altre volte avevo attraversato quel portone.

Pensieroso, lentamente, mi ero incamminato verso l’automobile richiudendo così una pagina della mia vita.